Das intelligente Messsystem (Smart Meter) kostet laut Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) gesetzlich höchstens 40 Euro pro Jahr. Doch in der Praxis liegen die Kosten höher: Wer den Smart Meter in Kombination mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (Energiespeicher, Wärmepumpe, E-Auto) nutzt, zahlt 50 Euro pro Jahr (LEW Verteilnetz GmbH, Preisblatt 2025).

Zusätzlich ist für die Ansteuerung der Geräte eine Steuerbox erforderlich, die weitere 50 Euro pro Jahr kostet. Damit summieren sich die jährlichen Kosten auf 100 Euro.

Dem gegenüber steht eine pauschale Rückvergütung von 132 Euro pro Jahr über Modul 1 nach §14a EnWG. Die einfache Rechnung:

132 € Rückvergütung – 100 € Kosten = 32 € Gewinn pro Jahr – ohne weiteren Aufwand.

Ideal für Haushalte mit nur einem Energiespeicher, aber ohne weitere steuerbare Verbraucher.

Modul 3: Das Sparpotenzial steigt mit E-Auto und Wärmepumpe

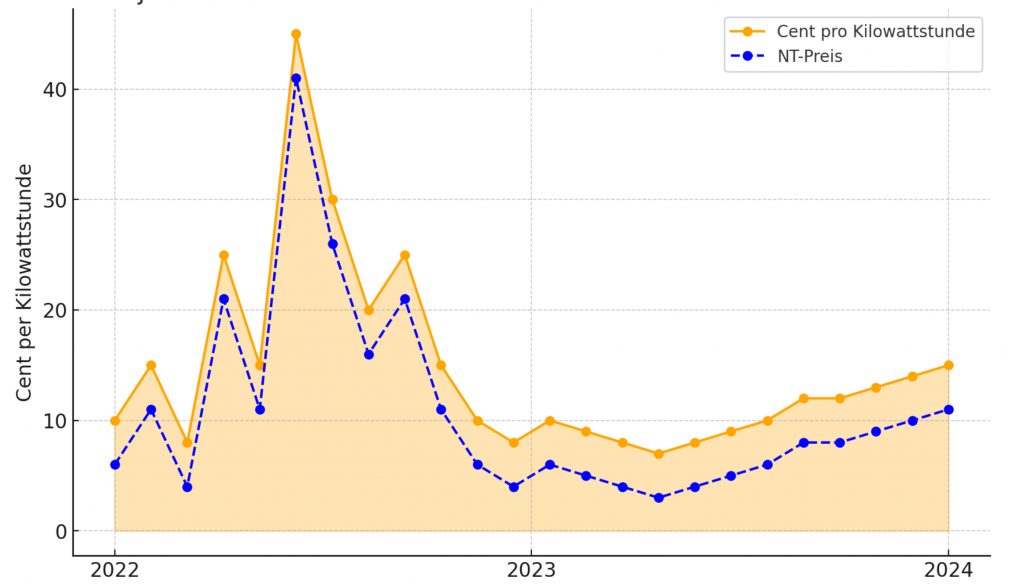

Für Nutzer mit E-Auto, Wärmepumpe und Energiespeicher wird es mit Modul 3 noch interessanter: Der Netzbetreiber legt zeitvariable Netzentgelte fest. Im Netzgebiet der LEW kostet das Netzentgelt im 1. Quartal (1. Januar bis 31. März) zwischen 10 und 15 Uhr nur 0,7 Cent/kWh statt der üblichen 8 Cent – eine Ersparnis von 6,2 Cent/kWh.

Wer seinen Energiespeicher gezielt in dieses günstige Zeitfenster lädt, spart nicht nur beim Netzentgelt, sondern oft auch am Strommarkt: In dieser Zeit sind die Börsenstrompreise 8 bis 15 Cent günstiger.

Allein mit diesem Feature lassen sich jährlich 50 bis 70 Euro sparen, abhängig von Speichergröße, Einsatzhäufigkeit und PV-Ertrag.

E-Auto als Sparhebel

Ein E-Auto mit 15–18 kWh/100 km Verbrauch und 20.000 km Jahresleistung verbraucht ca. 3.600 kWh pro Jahr. Wird das Fahrzeug konsequent im Niedriglastfenster oder über den Speicher geladen, ergibt sich eine jährliche Ersparnis von 500 bis 800 Euro.

Wärmepumpe steigert Ersparnis

Eine Wärmepumpe mit 5.000 kWh Jahresverbrauch spart ebenfalls, wenn sie tarif- und PV-optimiert betrieben wird: zusätzlich 700 bis 1.000 Euro pro Jahr.

Kombiniert: bis zu 1.800 € jährlich sparen

Die Gesamtrechnung:

- Energiespeicher: 50–70 €

- E-Auto: 500–800 €

- Wärmepumpe: 700–1.000 €

→ Gesamtersparnis: 1.000 bis 1.800 Euro pro Jahr bei optimaler Nutzung mit Smart Meter, Steuerbox und Heimenergiemanagement.

Fazit: Intelligente Messsysteme sind Pflicht – Home Energy Management macht’s profitabel

Das intelligente Messsystem ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern der Schlüssel, um Netzentgelte und Stromkosten aktiv zu steuern. Aber: Erst in Verbindung mit einem intelligenten Home Energy Management System (HEMS) entfaltet der Smart Meter sein volles Potenzial.

Nur wenn die Verbrauchseinrichtungen (E-Auto, Wärmepumpe, Speicher) gezielt gesteuert und auf die Tarifzeitfenster ausgerichtet werden, können Haushalte die finanziellen Vorteile voll ausschöpfen und mehrere Hundert bis über 1.000 Euro pro Jahr einsparen.

Quellen:

- Preisblatt Messstellenbetrieb LEW Verteilnetz GmbH (gültig ab 01.06.2025)

- Netzentgelte Strom LEW Verteilnetz GmbH (gültig ab 01.01.2025)

- Bundesnetzagentur